Le Zengakuren, mouvement étudiant d’extrême gauche, milite contre la guerre, la figure impériale et la présence des bases militaires sur le sol japonais. Mais depuis les protestations meurtrières des années 1970, le groupe est honni par la société japonaise. Que représente-t-il aujourd’hui ? Qui sont les jeunes qui choisissent cet engagement politique malgré la profonde désapprobation sociale ? Enquête.

Tokyo (Japon).– Casques de chantier siglés sur la tête, des étudiant·es foulent le célèbre carrefour de Shibuya, à Tokyo. Des effectifs de police impressionnants encadrent les 800 manifestant·es, des étudiant·es et représentant·es des syndicats, le dimanche 28 avril 2024. En tête de cortège, garçons et filles d’une vingtaine d’années avancent serrés, en chaîne humaine. « Nous sommes contre la guerre ! », crient-ils. « Stop au génocide : Kishida, tu dois demander la fin du massacre à Gaza ! », intiment-ils au premier ministre.

Le cortège est encerclé, et les messages continuent de sortir des porte-voix : après la libération de la Palestine, ils demandent le retrait des bases américaines du territoire japonais, la fin de l’invasion russe en Ukraine, critiquent leur gouvernement... Sur leurs casques, qui symbolisent l’alliance avec les travailleurs et travailleuses, se trouvent les inscriptions « anticapitalisme » et « antistalinisme ».

Sont aussi inscrits les mots Zengakuren, diminutif de zen-nihon gakusei jichikai sō rengō (Fédération japonaise des associations autonomes d’étudiants) et Chūkaku-ha (comité central de la Ligue communiste révolutionnaire japonaise, faction marxiste du Zengakuren). Sur leur passage, certains les encouragent, beaucoup détournent le regard. Les gaisensha, les camions blindés des ultranationalistes, font des allers-retours pour hurler des insultes dans le but de couvrir la voix des étudiant·es.

Pendant les jours qui suivent la manifestation, les images de ce Shibuya chaotique, paralysé par une jeunesse casquée en colère, vont, à la lumière de l’actualité, devenir virales sur les réseaux sociaux. Mais qui sont ces jeunes ? En 2024, que reste-t-il du Zengakuren, ce mouvement étudiant qui s’est effondré dans les années 1970 ?

« La petite fille sur cette photo, c’est moi avec ma mère. Elle est morte mais elle a toujours milité pour les travailleurs, pour la révolution et contre la guerre. » Du plus loin qu’elle se souvienne, Tomoko Horaguchi, 36 ans, a toujours baigné dans un environnement politisé : « À la maison, on échangeait sur tout. Mon père était membre du Chūkaku-ha. »

Tomoko a grandi dans le nord-est du Japon. « Il s’est passé treize ans depuis le séisme de 2011 et aucune leçon n’a été tirée », dit-elle, exaspérée. Son père milite toujours, désormais contre le redémarrage de la centrale nucléaire d’Onagawa, située en bord de mer, à 160 kilomètres au nord de celle de Fukushima. « Le gouvernement a récemment distribué des tracts dans les écoles pour expliquer aux enfants de la région qu’ils pouvaient boire l’eau [rejetée par] la centrale traitée à l’Alps [un système de pompage et de filtration – ndlr] sans danger : pourquoi leur dire de telles absurdités ? » Elle ne peut s’empêcher de faire un lien avec le Japon en guerre, « lorsque l’on expliquait aux enfants qu’il fallait faire des sacrifices pour la nation ».

Un passé qui effraie Longtemps, la trentenaire a pensé que « dans les foyers, on parlait politique à table ». « C’est en allant à l’école que je me suis rendu compte que l’ambiance était différente dans les maisons de mes amis », se souvient-elle. Au Japon, la politique évite de s’inviter dans les discussions : souvent considérée comme taboue, elle peut créer des divergences d’opinions. Et depuis les années 1970, le militantisme politique est perçu comme dangereux, il fait peur.

À l’époque, les manifestations du Zengakuren, qui tient un discours révolutionnaire, font des morts. Dans sa dernière phase, certaines factions du mouvement organisent des attaques armées, et une guerre fratricide en son sein se prolonge jusqu’à la fin des années 1990. L’épisode sanglant épouvante la société, y compris la gauche. La faction marxiste du Chūkaku-ha est accusée d’une série d’attaques armées, de bombardements et de destructions d’infrastructures dans le but de faire avancer sa cause.

Tomoko Horaguchi explique qu’« il s’agit avant tout de se protéger, par la violence si nécessaire ». Pour elle, la révolution engagée dans les années 1970 doit se poursuivre. Elle en prend conscience en mai 2008, lorsqu’elle entend parler de l’arrestation de trente-huit étudiants sur le campus de l’université Hōsei, à Tokyo, alors qu’ils protestent dans le calme contre la tenue du G8. Elle quitte un emploi dans la restauration et reprend des études à Hōsei, justement, où le Chūkaku-ha a une longue histoire.

La moindre bousculade avec un policier, un fonctionnaire, un agent de sécurité sur un campus sera une excuse pour les placer en garde à vue.

William Andrews, chercheur, à propos des militants du Chūkaku-ha En deuxième année, raconte-t-elle, « j’ai été punie parce que je distribuais des tracts. C’était contre le règlement : mes tracts n’étaient même pas politiques ». Les membres du Chūkaku-ha, au nombre de 4 700 aujourd’hui, partagent tous des expériences d’arrestation et de garde à vue. À tel point qu’« il s’agit quasiment d’un rite initiatique pour les nouveaux », explique William Andrews, chercheur et auteur de l’ouvrage Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and Counterculture, from 1945 to Fukushima (C. Hurst & Co, 2016). Sauf que « les attaques armées sont le passé, aujourd’hui ils veulent simplement manifester ».

Le chercheur précise : « La moindre bousculade avec un policier, un fonctionnaire, un agent de sécurité sur un campus sera une excuse pour les placer en garde à vue [qui peut durer jusqu’à vingt-trois jours au Japon pour chacune des infractions identifiées – ndlr]. Les forces de l’ordre cherchent à les intimider. »

Une police politique confirmée par un avocat qui tient à rester anonyme. Avec un membre du Chūkaku-ha en garde à vue, « la police dispose aussi d’un mandat pour pénétrer dans les bureaux à la recherche d’indices pour retrouver d’anciens membres ». Une méthode qui a fait ses preuves puisque, en 2017, la police a retrouvé Masaki Osaka, recherché depuis des décennies et condamné à vingt ans de prison fin 2023 pour sa participation à une manifestation à Shibuya, en 1971, qui a entraîné la mort d’un policier. Le militant a toujours clamé son innocence.

Au Japon, « peu de personnes savent que le Zengakuren existe toujours, explique Tomoko Horaguchi. Et ceux qui nous connaissent ont une très mauvaise image de nous. » Elle poursuit : « Nous ne renions pas ce passé mais nous voulons faire entendre nos voix sur les sujets sociaux et politiques qui nous touchent. Et si la violence est nécessaire pour nous défendre contre l’autorité étatique, nous n’hésiterons pas. » Parce qu’ils tiennent ce discours qui pose la question de la résistance violente, les membres du Chūkaku-ha sont surveillés par les forces de l’ordre comme le lait sur le feu.

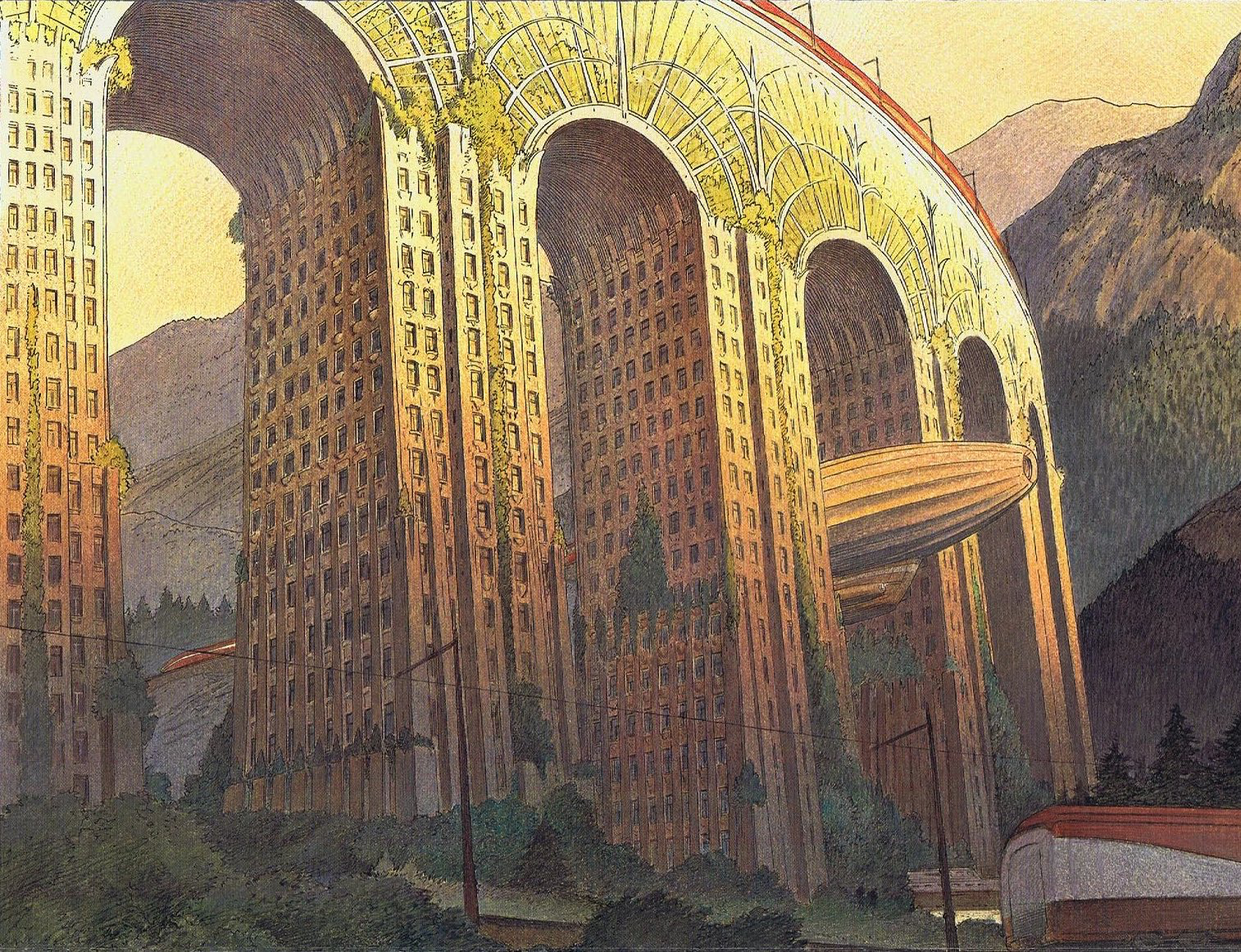

Sous surveillance À l’est de Tokyo, le bâtiment du Zenshinsha, le QG du Chūkaku-ha, est une véritable forteresse d’acier. Sur la palissade, les unes de la publication hebdomadaire de la faction et une pile de journaux que l’on peut prendre, en échange de quelques centaines de yens à déposer dans une boîte. Sept caméras de surveillance permettent au gardien de vérifier qui sonne à la porte ou rôde aux alentours. Près de là, les traces de l’utilisation d’une scie à métaux, vestiges d’un raid de police survenu il y a un an, à l’été 2023.

« Le camping-car de la police est stationné là vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept », explique Mayumi Ishida, 37 ans, un des leaders du Chūkaku-ha, alors qu’il pointe du doigt un véhicule garé à une cinquantaine de mètres. « On ne sait pas vraiment ce qu’ils fabriquent », plaisante-t-il. Pour entrer dans le bunker, il faut passer une porte, puis deux. Des verrous, des leviers, qui « nous permettent de nous protéger, explique Mayumi Ishida, surtout la nuit, on les ferme tous ». Dans le hall, les portraits des policiers qu’ils croisent régulièrement. Sur plusieurs étages, l’espace est grand : il y a la rédaction mais aussi des salles de réunion, une cafétéria, des cabines de douche et des couchettes. « Moi je vis ici », précise Mayumi Ishida.

Dans les dortoirs universitaires, les règlements intérieurs interdisent souvent de parler politique.

Mayumi fait partie de ceux qui portent la représentation publique du groupe, dont il est membre depuis près de vingt ans, en répondant aux quelques demandes d’interviews des médias japonais. Le Chūkaku-ha veut changer son image, montrer qu’il est davantage que l’épisode sanglant de son passé et expliquer pourquoi il se bat et quelle est sa lutte aujourd’hui. Depuis quelques années, il connaît un regain de popularité, et de plus en plus de jeunes se reconnaissent dans son combat social et politique.

« Ici, du matin au soir, nous nous battons pour changer la société. » La cause du Chūkaku-ha est devenue toute la vie de ce natif de Hiroshima, où le traumatisme générationnel de la guerre reste fort. Depuis ses années étudiantes à l’université du Tōhoku, à Sendai, il se souvient du 11 mars 2011 comme si c’était hier. Comme pour beaucoup de membres, c’est l’accident nucléaire de Fukushima et le retour au gouvernement de Shinzo Abe, en 2012, qui confortent son engagement. « Avant de rencontrer le Chūkaku-ha, moi aussi je pensais que la mobilisation étudiante n’existait plus que dans les films en noir et blanc. Mes grands-parents étaient des militants, mais pas mes parents. » Le discours pacifiste de la faction résonne en lui : « Je ne connaissais rien d’eux. J’étais un simple étudiant fauché : au Japon, les frais universitaires coûtent cher. »

À l’époque, entre cafétéria et dortoir, ces logements étudiants collectifs aux tarifs très abordables, Mayumi s’en sort avec 20 000 yens (117 euros) par mois. Mais les universités et le gouvernement ne veulent plus de ces lieux de rassemblement où s’organise traditionnellement le débat politique de la jeunesse : les campus ont entrepris de les démolir pour en reconstruire des neufs, plus chers et où les règlements intérieurs interdisent souvent de parler politique.

Mes amis m’ont dit de faire attention, que le Chūkaku-ha pouvait être dangereux. Mais j’étais aligné avec leurs idées.

Mayumi Ishida, militant du Chūkaku-ha « À mon époque, le dortoir voisin du mien avait été touché par un avis d’expulsion, et les étudiants avaient protesté. J’étais choqué par la décision de le fermer, prise par l’université sans consultation des étudiants qui vivaient à l’intérieur. » Le plus vieux dortoir du Japon, Yoshidaryo, qui dépend de l’université de Kyoto, est actuellement en bataille devant les tribunaux de l’ancienne capitale : les étudiant·es refusent l’ordre d’expulsion de l’université dont ils font l’objet et le tribunal a statué en leur faveur en février.

Militer contre la guerre et pour les droits des étudiant·es devient une évidence pour Mayumi. « Mes amis m’ont dit de faire attention, que le Chūkaku-ha pouvait être dangereux. Mais j’étais aligné avec leurs idées. » Il remarque un changement ces dernières années : « Si ma génération n’a pas su comment militer, les choses ont changé : l’invasion russe en Ukraine, la situation à Gaza ont choqué le monde, et militer pour la paix parle à de plus en plus de jeunes, y compris au Japon. »

Mais le militantisme japonais connaît des freins : « La lutte des classes a été différente au Japon. En France, il y a eu plusieurs révolutions bourgeoises, l’insurrection de la Commune de Paris qui a permis de faire entendre les souffrances des travailleurs et de poser les fondations des organisations syndicales. Le Japon n’a pas connu cela. Pendant la restauration de Meiji, la révolution a été capitaliste : la classe dominante a renversé le système en s’associant à la classe capitaliste émergente. Il n’y a pas eu de révolution sociale durant laquelle les paysans et les ouvriers se seraient massivement soulevés. » Dans les années 1970, sans parvenir à cette révolution sociale, la lutte a laissé le sentiment amer d’avoir protesté pour rien. Le désespoir et la colère ont embrasé les esprits.